Symptome

Symptome der neurogenen Detrusorüberaktivität

Von der neurogenen Detrusorüberaktivität betroffene Personen leiden unter unfreiwilligem Harnverlust aufgrund unwillkürlicher Kontraktionen des Blasenmuskels (Detrusor). Die Patienten verspüren dabei oft keinen Harndrang. Die unwillkürliche Kontraktion des Detrusors kann bei einem intakten Blasenschließmuskel dazu führen, dass der Urin in die Nieren zurückgedrückt wird. Diese werden dadurch dauerhaft geschädigt.

Ursachen

Ursachen der neurogenen Detrusorüberaktivität

Zu einer neurogenen Blasenfunktionsstörung kommt es aufgrund erworbener oder angeborener Schäden des Nervensystems. Erworbene Schäden können entweder durch Unfälle (Querschnittslähmung) oder Krankheiten (z. B. Schlaganfall, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Diabetes mellitus) verursacht werden. Das Auftreten einer neurogenen Detrusorüberaktivität kann in diesem Zusammenhang ein schleichendes erstes Symptom einer noch nicht diagnostizierten Erkrankung sein. Angeborene Schäden des Nervensystems sind beispielsweise Myelomenigozele, Sakralagnesie und Spina bifida occulta.

Patienten, die an einer neurogenen Detrusorüberaktivität leiden, geht aufgrund der Nervenschädigung die Kontrolle über die Speicherung und Entleerung des Urins verloren.

Therapie

Diagnostik und Therapie der neurogenen Detrusorüberaktivität

Diagnostik

Da die neurogene Detrusorüberaktivität zu einer Nierenschädigung führen kann, sind eine frühzeitige Diagnose und eine anschließende Therapie zwingend erforderlich.Bei der Diagnostik der neurogenen Detrusorüberaktivität werden die Art und Schwere der Fehlfunktion von Blase und Schließmuskel, die Funktion von Nieren und Harnleiter sowie die zugrundeliegende neurologische Erkrankung untersucht. Die Zusammenschau der hierbei gewonnenen Erkenntnisse bildet die Grundlage für die gemeinsam mit dem Patienten zu erarbeitenden therapeutischen Optionen.

Da Schäden des zentralen und peripheren Nervensystems derzeit noch nicht heilbar sind, können lediglich die Auswirkungen dieser auf den unteren Harntrakt behandelt werden. Daher sind der Schutz der Nieren, die Kontinenz sowie die komplette Blasenentleerung Ziele der Therapie bei neurogener Detrusorüberaktivität.

- Minimalinvasive Therapie

Eine Alternative zur konservativen Therapie der neurogenen Detrusorüberaktivität ist die Injektion von Botulinumtoxin A in den Blasenmuskel. Damit wird die unkontrollierte Kontraktion des Blasenmuskels durch Blockade der Rezeptoren unterbunden. Die Blase ist wieder in der Lage, Urin zu speichern. Die Wirkung einer einmaligen Injektion des Toxins hält durchschnittlich fünf bis sieben Monate an. Die Patienten müssen in den meisten Fällen zusätzlich den intermittierenden Selbstkatheterismus durchführen, da die Lähmung des Blasenmuskels zu hohen Restharnmengen führt. Botulinumtoxin A ist derzeit noch nicht zur Anwendung an der Harnblase zugelassen. Operative Therapie

Sind die konservativen und minimalinvasiven Maßnahmen zur Therapie der neurogenen Detrusorüberaktivität nicht erfolgreich, so kann eine Operation notwendig werden. Diese schließt unter anderem die Harnableitung durch die Bauchdecke ein. Dadurch wird sowohl die Kontinenz als auch der Schutz des oberen Harntraktes erreicht. Darüber hinaus können auch Verfahren der Blasenerweiterung (Augmentation) zur Anwendung kommen.Da alle operativen Verfahren ein erhöhtes Komplikationsrisiko für den Patienten bergen, sollte zunächst eine konservative Therapie der neurogenen Detrusorüberaktivität angestrebt werden. In einigen Fällen ist jedoch bisher die eine operative Maßnahme die einzige Option.

Konservative Therapie

Die derzeitige Standardtherapie der neurogenen Detrusorüberaktivität ist das kontrollierte Entleeren der Blase durch intermittierenden Selbstkatheterismus in Kombination mit anticholinergen Substanzen, die als Tabletten oder auch als Instillation (Einbringung) in die Harnblase verabreicht werden können. Aufgrund der medikamentösen Behandlung wird der Blasendruck gesenkt und damit die Nieren geschützt sowie die Kontinenz des Patienten erreicht. Im Rahmen der medikamentösen Therapie kann es allerdings zu Nebenwirkungen wie Sehstörungen und Mundtrockenheit kommen.Beim intermittierenden Selbstkatheterismus legt sich der Patient vier bis fünf Mal täglich selbst einen Katheter zur einmaligen Blasenentleerung.

Video-Material zur Blase

Video-Material zur Blase

Die gesunde Blase und ihre Funktion

Was geschieht bei einer Belastungsinkontinenz?

Was geschieht bei einer überaktiven Blase?

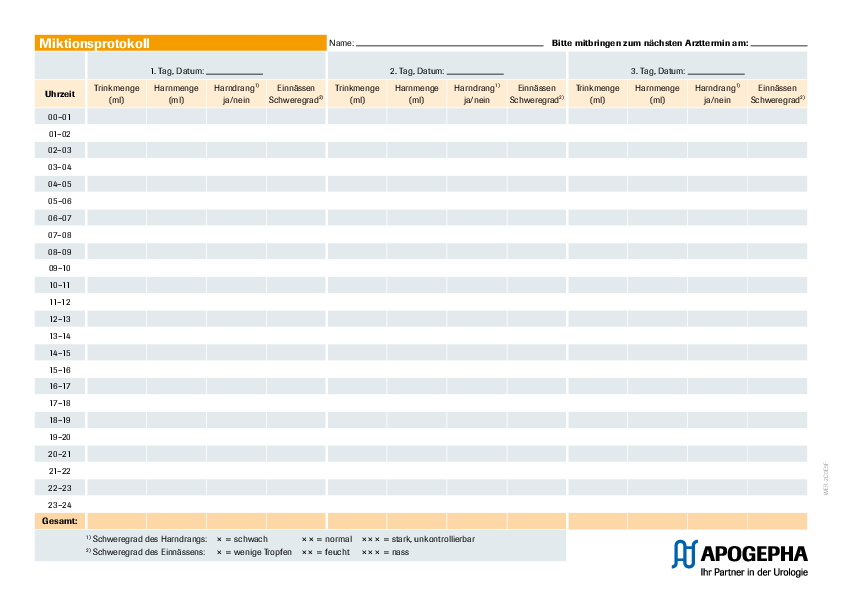

Servicematerial

Servicematerial

Hier können Sie kostenlos Servicematerial zu diesem Therapiegebiet herunterladen.